Die Königsdisziplin der digitalen Werbung

Von Daniel Tschentscher

und Isaac van Deelen

Die zahlreichen Versuche, Geschäftsmodelle im Bereich Paid Content zu platzieren, werden gemeinhin als vergebliche Liebesmüh angesehen. Viele Publisher versuchen es, keiner, so jedenfalls die öffentlich zugänglichen Aussagen, hat damit Erfolg. In dieser strategisch trüben Konstellation verlegen sich umso mehr Medienveranstalter auf die Werbung: Wenn schon das Publikum nicht mehr direkt zu zahlen willig ist, so soll wenigstens es indirekt seinen Beitrag leisten: Aufmerksamkeit. Auch das hat seine Tücken.

Die (Werbe-)Reaktanz der Nutzer

Der deutsche Konsument wird mit durchschnittlich 4.500 Werbebotschaften pro Tag konfrontiert. Statistik … lass es weniger sein: es ist zuviel.

Aus diesen Nachrichten wächst alles zu einer einzigen Kakophonie: die Grösse, die Lautstärke, die Frequenz, und ja, Werbung hat die Schwelle zur Umweltverschmutzung längst überschritten. Sie belagert jedes noch so kleine Aufmerksamkeitsfenster, jeden Blick, alles Hören. In jedem Taxi, in jedem Fahrstuhl, an jeder Häuserwand, an jedem Strassenrand. Auf jedem Bierdeckel und jeder Streichholzschachtel, auf jedem Kugelschreiber oder Mousepad, auf jeder Einkaufstüte oder Quittung. „Werbung nervt!“

Und der Consumer reagiert: „Das hör ich schon gar nicht mehr.“ 65 Prozent der Deutschen denken, dass es generell zu viel Werbung gibt, und, übrigens, 59 Prozent meinen, traditionelle Werbung habe kaum Einfluss auf das eigene Kaufverhalten oder sei irrelevant für sie.

Reaktanz ist die logische Folge. Es geht gar nicht anders: nicht nur kann der Consumer gar nicht all das Kaufen, was ihm angeboten wird; ständig muss die Vernunft dem Bedürfnis widerstehen, sogar das Hinschauen verweigern (immerhin: insofern treffen Botschaften auf ein latentes Interesse). Die eigentliche Last wächst ja aus der Zahl der Dinge und Angebote, die „mich“ nichts angehen: die der Kunde besitzt, die er nicht für erstrebenswert erachtet. Genau hier liegt der Hase im Pfeffer: denn trotz seines überwiegenden Desinteresses wird der ideelle Gesamt-Consumer täglich und stündlich und minütlich mit Botschaften aus der grossen, unendlichen Warenwelt konfrontiert, von der er aber just jetzt grad gar nichts wissen will.

In Summe resultiert aus den statistischen Werten zumindest eine steigende Werberesistenz der Konsumenten. Und bei allem Respekt: die wohlmeinende Lobbyarbeit („Print wirkt“ ... u.a. ...) geht doch am alltäglichen Überblättern, oder, was schlimmer ist, an der höher entwickelten „goutierenden Ignoranz“, vorbei. Und erst nach der Gleichgültigkeit kommt die Reaktanz, etwa gegen Unterbrecher-Werbung, sei es durch die Fernbedienung, durch den Einsatz von Timeshift-Recordern, oder auch den von „Blockern“ gegen PopUp-Ads. Erst wo er sie vermeiden kann, zeigt der Konsument, was er wirklich von der Werbung hält.

Unwahrscheinlich, dass ein Verleger oder Medienanbieter die bis hierher vorgestellten Überlegungen nicht kennt. Dennoch möchte die Mehrheit unter ihnen immer wieder gerne annehmen, dass die Konsequenzen dieser Überlegungen an ihnen vorübergehen; es sei doch noch immer gut gegangen. Das hat einen guten Grund, denn der Druck, er lastet(e) ja (bislang) auf dem (zu bewerbenden) Produktanbieter!

Vom Wettrüsten der Werbeindustrie zur digitalen Transparenz

Der werbetreibende Anbieter reagierte bislang auf all die „natürlichen“ Re-Aktionen des Consumers, das Zappen, Blocken oder Ignorieren, mit quantitativen Reflexen: man erhöhte den Druck, die Frequenz, die Lautstärke - und immer wieder fanden sich auch ein paar neue Tricks „below the line“. Doch der Wirkungsgrad der quantitativen Reflexe sank und sinkt weiter. Inzwischen ist klar geworden, dass dieses „Werbewettrüsten“ lediglich dazu geführt hat, dass den immer höheren Aufwendungen immer geringere Erträge gegenüberstehen Medienanbieter haben lange von diesem Wettrüsten profitiert – wie lange noch? "Advertising can be damn expensive, and the returns often just aren't proportional." (Saabira Chaudhuri, Associate Editor, FastCompany.com)

In den digitalen Medien jedenfalls wird die Sinnlosigkeit eines kontinuierlichen Werbebombardements erstmals eindeutig sichtbar, wie beispielsweise anhand der seit Jahren sinkenden Clickthrough-Raten traditioneller Werbebanner. Es ist nur folgerichtig, dass in diesem Umfeld der Druck der Werbekunden, hin zu einer Nachweispflicht der Werbewirkung, wächst.

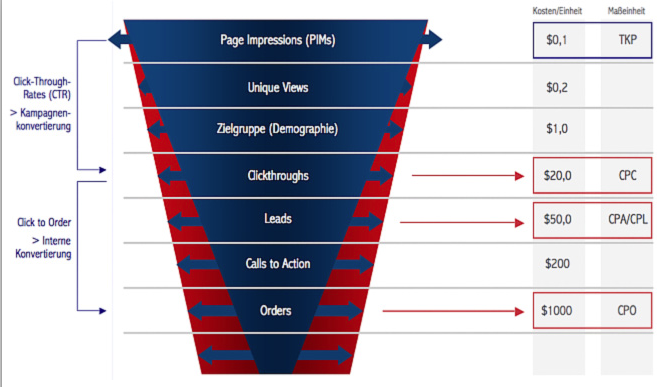

Längst etabliert, lassen sich mit den immer detaillierteren Tracking-Mechanismen der digitalen Medien die Konvertierungsraten aller Werbemaßnahmen über alle Stufen des Sales-Prozesses hinweg bis hin zum Return on Advertising (RoAds) nachrechnen. Was als Streuverlust in „analogen“ Werbemärkten wie gottgegeben erschien, migriert angesichts der „vollkommenen“ Transparenz in den digitalen Medien regelrecht zu einer Art „Unsittlichkeit“. Wo Werbemaßnahmen auf Basis harter Fakten bewertet werden, müssen Werbeplattformen bzw. Publisher zunehmend den Erfolg der auf ihren Werbeplätzen veranstalteten Maßnahmen verantworten.

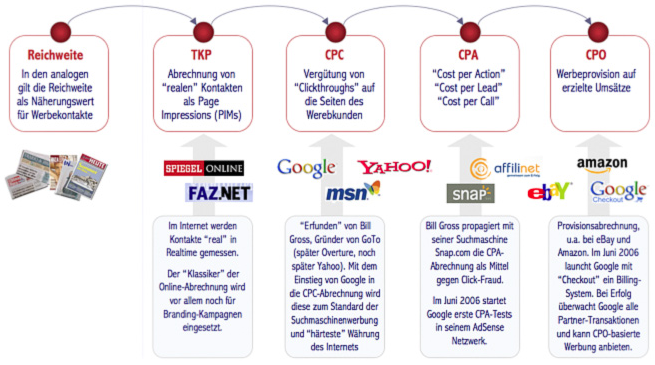

Google (und ein paar hundert tausend Partner ...) beschleunigen diesen Trend, indem sie ihren Werbekunden eine Performance-basierte und damit „risikofreie“ Werbeabrechnung anbieten. Schon heute werden die Hälfte aller Online-Werbeumsätze Performance-basiert abgerechnet. Mit den sich ständig verfeinernden Messmethoden verschiebt sich überdies die Abrechnung sukzessive entlang der Konvertierungsraten des Sales-Prozesses“ (vom „Cost per Click“ wie heute bei Google über den „Cost per Lead“ bis hin zum Umsatz, der durch eine Werbemaßnahmen induziert wurde).

GRAFIK 1

Die Nachweismöglichkeit ist auch im analogen Umfeld keine bahnbrechende Neuerung; mit Kennziffern, Coupons, Call-Back und Send-Back-Massnahmen hat es diese Ansätze schon seit Jahrzehnten gegeben; insofern jedoch über die tragenden Medien die Streuung selbst nicht beeinflusst werden konnte, schwächelten auch die Responsequoten. Mit den digitalen Produktions- wie auch mit den lokal eingrenzbaren Auslieferungstechniken ändert sich das.

Die Zeichen stehen an der Wand. Es ist absehbar, dass schon mittelfristig aus der Nachweismöglichkeit eine Nachweispflicht erwächst, und zwar auch für die analogen Medienträger wie Print (... und TV ...). Damit stehen Publisher im digitalen Medienzeitalter vor einer neuen Herausforderung: Anstatt – wie bislang – nur die Reichweite ihrer Werbeträger zu pushen, müssen sie in Zukunft auch die Konvertierungsraten der bei Ihnen platzierten Werbebotschaften erhöhen - und damit die generierten Umsätze ihrer Werbekunden. Die Herausforderung besteht darin, den (diskret geliebten) Streuverlust in einen berechenbaren Return-on-Advertising zu wandeln.

GRAFIK 2

Lösungsansätze für digitale Publisher

Soweit die Nachrichten aus dem Reich der Forderungen. Wie steht es denn nun mit den Möglichkeiten? An welchen Stellschrauben lässt sich die damit verlangte Optimierung „tunen“? In der Diskussion sind vor allem zwei Ansätze, die allerdings nur in ihrer Bündelung strategisch erfolgreich sein können:

Im ersten Schritt gilt es, die Relevanz der platzierten Werbebotschaften für den einzelnen Nutzer sicherzustellen. In Zukunft werden Botschaften, die für einzelne Nutzer überwiegend irrelevant sind (z.B. Mascara-Werbung für Gartenbesitzer oder Fussballschuh-Annoncen für Senioren), auch aus Sicht des - in die Verantwortung genommenen - Publishers als „verschwendetes Werbeinventar“ erscheinen: no Response, no Sales - und folglich auch kein „Return on Advertising“. Ziel ist es also, jedem Nutzer nur noch 1:1 diejenigen Werbebotschaften auszuliefern, die auf sein persönliches Profil passen. Profil meint in diesem Zusammenhang durchaus auch einen „Möglichkeitsraum“ (in dem Sinne, dass Bedürfnisse auch evoziert werden sollen), jedoch einen qualifizierten Möglichkeitsraum als Mischung aus (wieder-)erkanntem Interesse und Relevanz, wie sie sich aus dem unmittelbaren Kontext ergibt.

Vertrauen

So überzeugend der Ansatz einerseits erscheint, die einhergehenden sozialpsychologischen und Datenschutz-rechtlichen Fragen liegen auf der Hand - und müssen natürlich erörtert werden. All jene, die nur „einfache Rezepte“ als Quellen eines nachhaltigen Erfolges akzeptieren, werden sich schwer tun, den relativ hohen Aufwand zu akzeptieren, der notwendig wird, um bei den Zielpersonen personalisierter Ansätze das nötige Vertrauen aufzubauen.

Das ist der wichtigste Aspekt: es ist nicht damit getan, personengenaue Werbetechniken einzuführen (auch wenn schon das keine Kleinigkeit ist), denn wenn eine hinreichend existentielle Form des Missbrauch offensichtlich würde, wären alle komperativen Vorteile rasch verspielt. Die Sensibilität des Publikums gegenüber dem Datenmissbrauch wächst jedenfalls.

Aktiv gewendet heisst das, dass jeder Medienanbieter, der strategisch darauf zielt, personengenaue Werbebotschaften zu platzieren, gut beraten ist, bereits im Vorfeld eine eindeutige und öffentliche „Policy“ zu verabschieden und zu kommunizieren, die das Publikum über die Prinzipien des Umgangs mit den Daten aufklärt (eine „privacy policy“ zielt immerhin in die richtige Richtung ...). Das heute oft vorgetragene Argument, dass a) Daten auch ohne Zustimmung des Publikums erhoben werden können (richtig!) und b) das Publikum, besonders das nachwachsende, offenbar keinerlei Hemmungen bei der Herausgabe von intimen Daten kenne (auch richtig!), steht auf wackeligem Fundament. Wo immer ein Unternehmen nachlässig und/oder zynisch versucht, seine „Gemeinde“ für dumm zu verkaufen, sind die Reflexe vorprogrammiert: Wir haben an vielen Beispielen gesehen, wie im Web 2.0 Usermeinungen wie ein Tsunami durch das Web schwappen und ein Vertrauensbonus über Nacht verloren geht. Deswegen ist schon heute absehbar, dass nur solche Marktteilnehmer ihre Chance auf Zukunft absichern, die sich von Anfang an zu einem verantwortlichen Umgang mit den Daten des Nutzers verpflichten.

Dilemma

In gewisser Hinsicht zeigt sich hier auch ein Henne-Ei-Problem. In einem zweiten Schritt nämlich verspricht das Targeting eine Entlastung des Consumers von irrelevanten Botschaften, eine Verminderung des Gesamtbombardements und, als Folge, eine Verringerung der. Jedoch: erst wenn es - im ersten Schritt - gelingt, über die oben geforderte Vertrauenspolitik einen hinreichend grossen und breiten Datenraum aufzubauen, der tatsächlich auch das jeweilige Publikum einer Produktwelt überspannt, können die Massnahmen des „zweiten Schrittes“ greifen.

Auch dieser Teil der Botschaft ist, wie man so sagt, „sophisticated“ und wird am Stammtisch leicht und gern desavouiert. Nicht zuletzt erscheint die Reduzierung der Werbebotschaften zunächst ja auch wirtschaftlich unlogisch („dann erzielen wir ja weniger Werbeumsatz“). Der Erfolg des 1:1-Targeting zeichnet sich erst mittelfristig ab: Da die targetierten Werbebotschaften höhere und vor allem effizientere Umsätze auf Seiten des Werbekunden generieren, rechtfertigen sie auch einen höheren Preis. Auf diese Weise wird es möglich, höhere Gesamtumsätze mit weniger, dafür aber effizienterer Werbung zu erzielen.

Ein simples Beispiel verdeutlicht den Mechanismus: Zur Bewertung gegenüber angetreten sind die „halbe Seite“ eines Krankenversicherungsanbieters in einer Monatszeitschrift mit 26.000 Auflage (für 5.000 EUR), für deren Werbe-Messung dieser eine spezielle Telefonnummer für Kundenanfragen eingerichtet hat (es sollen in diesem Vergleich die möglichen Corporate Image-Effekte einer „halben Seite“ ja nicht in Abrede gestellt werden. Nur messbar sind sie nicht). Auf die Anzeige melden sich 50 interessierte Leser und bestellen einen Versicherungsprospekt, was einem Lead-Preis von 100 Euro entspricht.

Diesen Leadpreis zahlt der Anbieter auch einem Gesundheitsportal mit monatlich 26.000 Nutzern, das in der Rubrik "Versicherungen" unter dem Menüpunkt "Versicherungsvergleiche" einen Link auf eine Online-Bestellseite des Versicherungsprospekts einfügt. Der Menüpunkt "Versicherungsvergleiche" wird zwar nur 400 mal pro Monat abgerufen. Aufgrund des thematischen Interesses bestellt jedoch ein Viertel der Nutzer den Prospekt des Werbekunden, so dass auch hier 100 Leads entstehen.

Was also ist der Unterschied? Das Monatsmagazin hat 25.950 Leser unnützerweise mit der Werbung konfrontiert, das Gesundheitsportal hingegen nur 300. Durch das Targeting kann also das Gesamtvolumen der Werbung deutlich reduziert werden, bei vergleichbaren realen Werbeeffekten.

Soweit zumindest die Theorie - doch in der Praxis stoßen Publisher zumindest kurzfristig auf ein Dilemma: Höhere Preise für targetierte Werbung einzufordern, ist schon für sich genommen schwer genug (denn hierzu muss den Werbekunden erst einmal deren höhere Effizienz nachgewiesen werden). Noch schwerer fällt es, den auf Reichweite getrimmten Anzeigenverkauf vom Verkauf ineffizienter Werbeformate abzuhalten, und damit kurzfristige Umsatzeinbußen hinzunehmen.

Neue Online-Wettbewerber wie Google agieren sehr viel freier (was angesichts von Ergebnissen in Milliardenhöhe auch nicht gerade schwer fällt). So untersucht Google automatisch den Inhalt verlinkter Werbeseiten (nicht nur der Werbebotschaften selbst) und prüft, ob diese inhaltlich auch tatsächlich auch zu dem eingegebenen Suchwort des Nutzers passen. Dieser "Relevanzfaktor" wird bei der Positionierung der Ergebnisse berücksichtig, irrelevante Seiten wandern in der Anzeigenplatzierung nach unten, auch wenn die jeweiligen Werbekunden pro Klick höhere Gebühren zahlen würden. Zugunsten der langfristigen Werberelevanz verzichtet Google somit auf kurzfristige Werbeumsätze, ein Novum in der Werbevermarktung!

Zudem laufen Publisher Gefahr, durch das Targeting der Werbebotschaften einen Teil ihrer bisherigen (un-targetierten) Werbeplatzierungen zu kannibalisieren. Das Bestandsgeschäft wird damit zur Hemmschwelle bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, mit bedrohlichen Konsequenzen, wie sich am Beispiel der "verschlafenen" digitalen Rubrikenmärkte ablesen lässt. In den Print-Medien, die auf einer 1:n Kommunikation beruhen (ein Produkt für n Zielpersonen), ist die 1:1-Ausrichtung von Werbebotschaften schließlich (noch) nicht möglich - auch wenn wir mit Lokalausgaben oder Print-on-Demand-Produkten schon gewisse „Annäherungen“ beobachten.

In den digitalen Medien existieren bereits eine Reihe von Targeting-Mechanismen, die ein hochspezifische Ausrichtung von Werbebotschaften, bis hin zum einzelnen Nutzer, und damit eine Steigerung der Werbeeffizienz ermöglichen. Trotz der Resistenz der traditionellen Publisher wird sich targetierte Werbung in einem freien Werbemarkt daher als überlegene Werbeform durchsetzen, auch und gerade auf Kosten traditioneller Reichweitenwerbung.

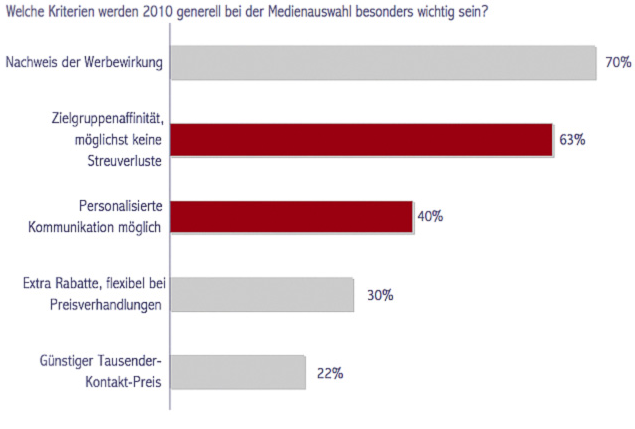

Die Entwicklung scheint unumkehrbar: Auch deutsche Werbekunden sehen in der Individualisierung – neben dem Nachweis der Werbewirkung – eines der wichtigsten Kriterien bei der Medienauswahl im Jahr 2010. Die Ausrichtung von Werbebotschaften auf kleine und kleinste Zielgruppen, bis hin zur Zielperson, entwickelt sich demnach kurz- und mittelfristig zur „Königsdisziplin“ der digitalen Werbevermarktung und wächst damit zu einer Art Überlebens-Kompetenz für das werbefinanzierte Publishing im digitalen Zeitalters.

GRAFIK 3

Targeting

Für das Targeting von Werbebotschaften können eine Reihe von Kriterien herangezogen werden, die in ihrer Kombination ihr höchstes Potential erreichen. Dies sind

• der demographische Hintergrund der Nutzers (Alter, Geschlecht, Wohnort, Einkommen ...),

• der Kontext des aktuellen Medienkonsums (Medien-Kontext, Orts- und Situationsspezifischer, Kontext (at home, at work, on the road ..),

• das historische Verhaltens- und Kaufmuster des Nutzers (besuchte Webseiten, frühere Einkäufe ...),

• sowie die freiwillige Preisgabe von (Kauf-)Intentionen und Bedürfnissen des Nutzers.

Durch die Steuerung der Werbebotschaften anhand dieser Kriterien werden aus den herkömmlichen Zielgruppen nunmehr (Gruppen von) Zielpersonen, die mit signifikant höher entwickelter Wahrscheinlichkeit tatsächlich auf die Werbebotschaft ansprechen. Im Unterschied zur Zielgruppe, deren Resonanzfaktor lediglich auf statistischen Stichproben beruht, zeigt die Zielperson ein reales, individuell belegbares Interesse. Das digitale Targeting geht also weit über die traditionelle, demographisch induzierte Werbeansprache hinaus: jetzt ist die Demographie der Nutzer nur noch einer von mehreren Anhaltspunkten zur Identifikation ihrer (potentiellen) Interessen.

Die folgenden Ausführungen geben einen Überblick über die heutigen und künftigen Targeting-Möglichkeiten sowie deren strategische Implikationen für den Aufbau werbefinanzierter digitaler Geschäftsmodelle.

(a) Demographisches 1:1-Targeting

In analogen Medien werden Zielgruppen, wie erwähnt: anhand von Stichproben, demographisch definiert, ein Ansatz, der auch heute noch in vielen Online-Medien verfolgt wird (wenn auch mit einer Realtime-Reichweitenmessung). Weiterführende Targeting-Methoden ermöglichen hingegen eine demographisch induzierte Einzelansprache der Nutzer. Hierzu müssen die demographischen Daten jedes einzelnen Nutzers erhoben werden (etwa bei der Registrierung); ausserdem muss dieser Nutzer - z.B. über eine Cookie-Platzierung - bei jeder Mediennutzung eindeutig identifiziert werden. Eine solche demographische Einzelansprache bieten schon heute soziale Netzwerke, beispielsweise Facebook, die aufgrund der Angaben ihrer Nutzer über umfangreiche demographische Daten verfügen. Natürlich braucht es irgendeinen (Selbstdarstellungs-)Anreiz, der die Nutzer motiviert, ihre Daten preiszugeben - Networking-Funktionalitäten und User Generated Contents haben sich in diesem Zusammenhang als besonders geeignet erwiesen.

Mit dem demographischen 1:1-Targeting können Werbekunden „Zielpersonen“ mit Hilfe einer individuellen Kombination demographischer Einzelkriterien auswählen und die traditionellen demographischen Streuverluste so weitgehend eliminieren. Der dabei sozusagen unvermeidliche Effizienzvorteil rechtfertigt umgekehrt einen deutlich höheren Kontaktpreis gegenüber (anologen) 1:n-Plattformen.

(b) Contextual Targeting

Aus dem Monitoring des inhaltlichen und situativen Umfeldes eines Nutzer lassen sich mit Hilfe von Algorithmen heute bereits aktuelle Interessen ableiten und darauf abgestimmte Botschaften übermitteln. Je feiner der Kontext des Medienkonsums erfasst wird, desto genauer sind die Aussagen zu den möglichen Nutzerinteressen.

Wegbereiter dieser kontextuellen Nutzeransprache war das Google AdSense-Programm: Über die Indexierung und Auswertung von Webseiten blendet AdSense auf den Partnerseiten seines Netzwerkes automatisch Werbebotschaften ein, die sich an den Stichwörtern der indexierten Inhalte ausrichten. Durch die maschinelle Content-Indexierung und -Zuordnung wird eine Granularität der kontextuellen Ansprache erreicht, die mit menschlichen Ressourcen nicht mehr abbildbar ist. Schon heute erzielen AdSense-Einblendungen mit Click-Through-Raten von 2-4 Prozent oftmals bessere Ergebnisse als „menschlich“ gesteuerte Online-Kampagnen.

Ein weiterer Anhaltspunkt für die Identifikation von Nutzerinteressen ist der geographische Kontext – also der Ort, an dem Informationen abgerufen werden. So gehört das (relativ grobe) IP-basierte Geotargeting heute schon zum Standard-Repertoire erfolgreicher Online-Kampagnen. Je mehr sich mobile Devices (Smart Phones, PDA ... iPhone) zu Medienplattformen entwickeln, desto grösser wird die Wahrscheinlichkeit und desto genauer die Möglichkeit, Werbebotschaften anhand des aktuellen Standorts des Nutzers einzublenden („zeige mir alle italienischen Restaurants im Umkreis von 200 Metern“).

Stand heute fehlen den meisten Publishern fehlen die technischen und gelegentlich auch die finanziellen Ressourcen, um eine vollautomatisierte kontextuelle Werbesteuerung selbst aufzubauen. Allerdings lassen sich neben der Nutzung von Dritt-Plattformen wie AdSense auch eigene kontextuelle Targeting-Mechanismen umsetzen, die etwa auf einer strukturierten Verschlagwortung aller Inhalte beruhen.

(c) Behavioural Targeting

Das Behavioural Targeting kann anders als die kontextuelle Werbesteuerung auch Verhaltensmuster und Interessen von Nutzern berücksichtigen, die ohne direkten Zusammenhang zu einer jeweils aktuellen Mediennutzung stehen. Hierzu wird das Verhalten des Nutzers in einem „dynamischen Interessensprofil“ fortgeschrieben, das unter anderem den Kontext besuchter Webseiten, die historischen Suchanfragen, zurückliegende Einkäufe oder andere Verhaltensmuster zur Steuerung von Werbebotschaften auswertet.

Das Behavioural Targeting ist technisch so komplex, dass sich nur die wenigsten Publisher den Aufbau einer eigenen technischen Infrastruktur zumuten wollen. Zudem entfalten Behavioural Targeting-Mechanismen erst dann ihren vollen Wirkungsgrad, wenn sie das Verhalten des Nutzers auf möglichst vielen verschiedenen Medienplattformen auswerten (also nicht nur auf der Plattform des jeweiligen Publishers).

So überrascht es wenig, dass sich Dienstleister auf das Thema spezialisiert haben: Anbieter wie Tacoda, Revenue Science oder AlmondNet bieten übergreifende Plattformen an, deren Geschäftsmodell auf einem „Geben und Nehmen“ der beteiligten Publishing-Partner beruht. Über die Seiten der Publishing-Partner werden Cookies auf dem Rechner eines Nutzers platziert, die das Verhalten des Nutzers auf allen anderen Partnerseiten protokollieren. Das so generierte Profil wird zur Werbesteuerung auch auf zunächst „unspezifischen“ Seiten genutzt, die beteiligten Profil„quellen“ werden an zuweisbaren Mehreinnahmen beteiligt.

Solange das Behavioural Targeting nur die Historie einzelner Nutzer auswertet, können hieraus zwar bestehende Interessen abgeleitet, aber keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden. Das wiederum ermöglicht ein „prognostizierendes“ Profiling, das neben den historischen und aktuellen Interessen auch potentielle oder zukünftige Interessen des Nutzers identifiziert. Möglich wird das durch Korrelationsanalysen, und zwar indem die Profile und Nutzungsgewohnheiten von Peer Groups automatisch geclustert, also zu Nutzergruppen mit ähnlichen Interessen, Lesegewohnheiten etc. zusammengefasst werden.

Dieser zunächst unspektakuläre anmutende Ansatz hat bemerkenswerte Folgen: Indem nämlich auf diese Weise maschinelle Cluster von (noch) genuin menschlichen Verhaltensmustern (z.B. Auswahl von Contents und Vorlieben bei Produktkäufen) gebildet werden, wächst so etwas wie eine maschinelle Massenintelligenz: Aus der Summe aller Urteile und Verhaltensweisen lassen sich die wahrscheinlichen Interessen des Einzelnen zunehmend scharf ableiten. Dank der Skalierbarkeit der Algorithmen werden sogar solche Zusammenhänge aufgedeckt, die mit „menschlichen Analysewerkzeugen“ nicht mehr abgedeckt werden werden – die Maschine interessiert nur noch das „ob“, nicht das „warum“.

So könnte über eine automatisierte Korrelations-Analyse beispielsweise festgestellt werden, dass Nutzer von Ritz-Carlton-WebSites sich eher für italienischen Rotwein interessieren, während Nutzer von Hyatt-WebSites eher zu den Rotweinen der Neuen Welt tendieren. Der rationalen, menschlichen Beobachtung erschliesst sich dieser Zusammenhang nicht, gleichwohl lässt er sich zu einer „erfolgreicheren“ Steuerung von Werbekampagnen einsetzen. Obwohl in Teilen bereits im Einsatz, erscheinen uns diese Möglichkeiten immer noch futuristisch (und wahrscheinlich etwas erschreckend), doch mit der zunehmenden Rechenpower durchdingen derlei Datamining-Methoden die Realität.

(d) Intentional Targeting

Alle bislang vorgestellten Targeting-Mechanismen zielen letztlich darauf ab, aus der Summe der Beobachtungen die möglichen (Kauf-)Intentionen eines Nutzers abzuleiten. Oftmals stellen Nutzer ihre Intentionen jedoch sogar direkt zur Verfügung – sofern sie sich dieser bewusst sind und sich hiervon einen konkreten Mehrwert versprechen.

Diese Preisgabe beginnt schon mit einer einfachen Suchabfrage, mit der der Nutzer eine Intention preisgibt und bei der auch die bezahlten Suchergebnisse als Mehrwert wahrgenommen werden, solange sie dieser Intention entsprechen. Noch einen Schritt weiter gehen sogenannte „Leadgenerierungs-Modelle“ wie Reply.com, Firstlead oder Ormigo, in denen der Nutzer ein detailliertes Kaufinteresse (z.B. zu Versicherungen, Autos oder Immobilien) eingibt und dann anhand seiner Kriterien-Angabe personalisierte Angebote erhält. Ein ähnliches Prinzip verfolgen die so genannten „Reverse Auctioning“-Verfahren auf Portalen wie my-hammer.de, die nicht nur Angebot und Nachfrage zusammenbringen, sondern auch die Preisfindung bei den potentiellen Kundenaufträgen automatisieren. Die jeweilige Vermittlungsplattform wird dabei entweder für den jeweiligen Verkaufslead vergütet oder prozentual an den generierten Umsätzen beteiligt.

Quintessenzen des Targetings

Die Darstellung macht deutlich, dass digitale Targeting-Mechanismen vorwiegend auf maschinellen Steurungsmechanismen basieren, deren Skalierbarkeit eine 1:1-Steuerung von Werbebotschaften mit attraktiven Effizienzgewinnen ermöglichen. Wo das gelingt, steht das Geschäftmodell traditioneller (Print-)Publisher, das auf einem unscharfen „Bundling“ potentieller Werbezielgruppen auf statistischen inhaltlichen und demographischen Merkmalen beruht, zur Disposition. Die redaktionelle Marke verliert damit sukzessive ihre Rolle als „Orientierungskriterium“ der Werbesteuerung, und im Verlauf auch ihre Rolle als „Ordnungsmacht“ in der Werbevermarktung.

Publisher, die in den digitalen Medien erfolgreich werbefinanzierte Geschäftsmodelle aufbauen wollen, müssen daher nicht nur mit den Mechanismen des digitalen Werbetargetings vertraut sein, sondern darüber hinaus die notwendigen (u.a. technischen) Kompetenzen zur Implementierung dieser Mechanismen aufbauen. Dieser Kompetenzaufbau wird nicht „über Nacht“ erfolgen; doch zugleich beobachten wir die Verschiebung der Werbespendings hin zu den digitalen Medien. Als logische Konsequenz daraus sollte die Erarbeitung und Umsetzung marktgerechter Targeting-Mechanismen sowie die einhergehende „Vertrauensarbeit“ in der Konzeption digitaler Strategien Priorität haben.